Autor: Nicola Henkel

Gottesdienst mit Kindermusical 01.02.2026 10:30 Uhr

Lebensfarbengottesdienste 1. Halbjahr 2026

Fuison im Radio / Bürgerhaus Gräfrath

Pfarrer Thomas Schorsch und Pfarrer Christof Bleckmann haben in der Sendung „Himmel und Erde“ bei Radio RSG über die Gemeindefusion zum 1.1.2027 informiert. Außerdem von ihrem Bemühen, das Gräfrather Gemeindehaus zu einem Bürgerhaus umzuwandeln. So könnte es weiterbetrieben werden.

Hier ist ein Bericht auf der Homepage des Kirchenkreises Solingen: https://www.klingenkirche.de/aktuell/aktuelle-meldungen/aktuelle-meldungen-leser/406731.html

Darin ist auch der Link zu der Sendung zum Nachhören: https://www.radiorsg.de/artikel/solinger-gemeinden-graefrath-und-ketzberg-werden-eins-2536811

Mitstreiter, die das Bürgerhaus wollen, treffen sich am Do., 22.01.2026, 19.00 Uhr im Gemeindehaus, Zwinglistr. 21.

Alles Gute…

Quelle: www.gemeindebrief.de

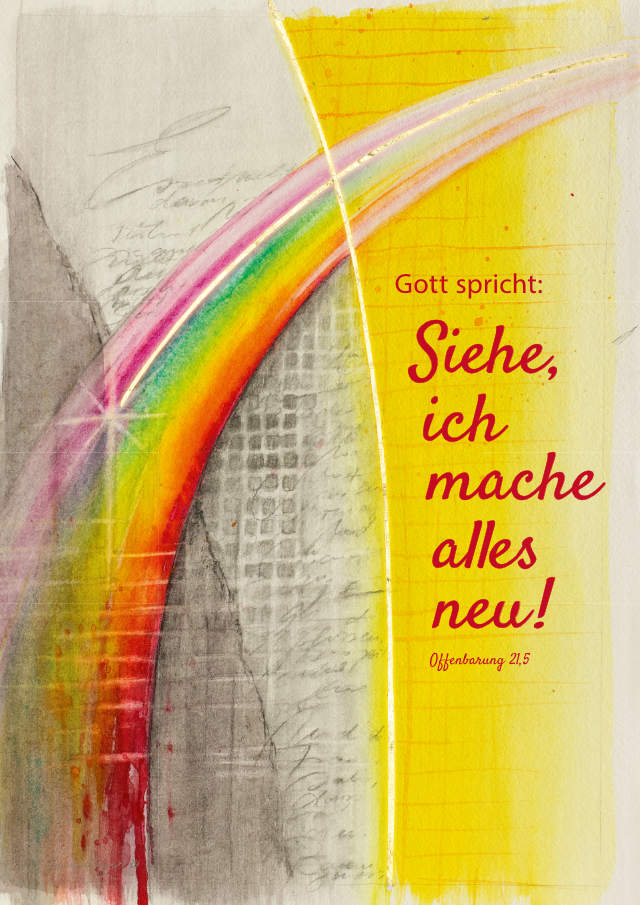

Jahreslosung 2026

www.verlagambirnbach.de – Motiv von Stefanie Bahlinger, Mössingen

Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu!

Offenbarung 21,5 (L)

Wie kommt diese Aussage bei Ihnen an?

In meinem Leben gibt es Zeiten, da klammere ich mich an Gottes Versprechen, dass mit Ihm alles anders werden kann, auch da, wo ich keinen Ausweg sehe. Wenn sich mein Leben wunderbar anfühlt, leide ich daran, dass alles seine Zeit hat und ich das Wesentliche nicht im Griff habe.

Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu!

Im letzten Buch der Bibel lässt uns Johannes an seiner prophetischen Schau teilhaben, die ihm auf der Insel Patmos offenbart wurde. Dorthin war er wegen seines Bekenntnisses zu Jesus Christus von der römischen Staatsmacht verbannt worden. Johannes schrieb „die Offenbarung“ an die sieben kleinasiatischen Gemeinden. Auch in der Provinz Asia wurde der Kaiserkult eingeführt und durchgesetzt. Der Kaiser nahm göttliche Verehrung für sich in Anspruch, die in dem Ruf gipfelte: „Der Kaiser ist Gott!“

So ist die Offenbarung des Johannes zum einen ein mutiges und strahlendes Bekenntnis zu Jesus Christus, zum anderen ein warnendes und zugleich seelsorgliches Schreiben an die verunsicherten Gemeinden. Johannes grüßt die Gemeinden zu Beginn mit den Worten:

„Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. (…) Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige.“ (Offenbarung 1, 4 und 8) Was für ein kraftvoller Auftakt!

Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu!

Es ist heute schwieriger denn je zu ergründen, wer was wirklich gesagt hat. Und dann in einem nächsten Schritt: Halte ich die Person für glaubwürdig? Entsprechend: halte ich ihre Worte für glaubwürdig oder eben nicht?

Ich bin und Ich werde sein! ist der umfassende Name Gottes. Dagegen können alle Umschreibungen und Vergleiche nichts ausrichten. Jesus schließt mit seinen „Ich– bin-Worten“ daran an, wenn wir im Johannesevangelium lesen: Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür zum Vater. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. – Ich bin!

Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu!

Diese gewaltige Ansage im vorletzten Kapitel der Offenbarung lenkt den Blick der bedrängten Gemeinden auf Gott, dessen Worte lebendig und voller Schöpferkraft sind. Seit Anbeginn der Welt. Die ersten Verse der Bibel berichten: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. (…) Und Gott sprach: Es werde… und es ward (…) Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. (1. Mose 1, 1u. 3 u. 31)

Diesen Bogen vom Anbeginn der Schöpfung bis zur von Gott verheißenen Neuschöpfung spannt auch die Künstlerin Stefanie Bahlinger in ihrer Grafik. Ganz konkret mit dem Regenbogen, der zuerst ins Auge fällt. Seit Anbeginn der Schöpfung, angedeutet durch die dunkle Fläche links im Bild, verloren die Menschen Gott immer wieder aus dem Blick. Das hindert Gott nicht, an seinem Bund, seinem Versprechen: „Ich bin da“, festzuhalten. Bis heute schreibt Gott seine Geschichte mit den Menschen weiter, auch wenn diese sie mit düsteren Kapiteln von Streit, Unrecht und Zerstörung füllen. Im unteren Bereich wird das Rot des Regenbogens zu Blutstropfen. Sie können stellvertretend für alles Leid stehen. In den Regenbogen fügt sich ein goldenes Kreuz. Es steht für Jesu Leben, Leiden, Sterben und die Auferstehung. Und damit für d i e Zeitenwende, symbolisiert durch den leuchtenden Stern am Ende des Querbalkens des Kreuzes. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Mit dem Kreuz und der Hoffnung auf die Auferstehung steht und fällt Gottes Versprechen:

Siehe, ich mache alles neu!

Die Bibel erklärt nicht, wie das geschieht – weder bei der Schöpfung noch bei der Neuschöpfung. Es geschieht! Weil Gott spricht.

Schon im Hier und Jetzt. Auch in mein Leben hinein. Nehme ich das wahr? Glaube ich daran? Es gibt Zeiten, da sind Gottes Worte für mich so unklar und verschwommen wie die Zeilen im mittleren Bereich der Grafik. Oft kann ich nicht erkennen, wo und wie Gott handelt, und frage mich, wer auf unserer Erde das Sagen hat und in wessen Händen die Macht liegt. Zweifel keimen auf: Was und an wen glaube ich angesichts vieler anderer Erklärungsmöglichkeiten für das, was um mich, in der Welt und in der Kirche geschieht? Mein Glaube an Gott, an sein lebendiges Wort und sein Eingreifen gerät immer wieder ins Wanken, wie auch in den Gemeinden, an die Johannes sein Schreiben gerichtet hat.

Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu!

Das übertrifft meine Vorstellungskraft. Weil sie an Raum und Zeit gebunden ist und ich die Dimension Ewigkeit nur ahnen kann. Und doch gibt es immer wieder Berührungen zwischen „Himmel und Erde“. An vielen Stellen der Bibel taucht „Siehe!“ auf: Schau genau hin! Hier passiert etwas, was sonst deiner oberflächlichen Wahrnehmung verborgen bleibt. Du kannst Gottes alles verändernde Kraft, „das Neue“, in dieser oft angefochtenen „Zwischenzeit“ erfahren, dargestellt durch das mittlere Feld in der Grafik. Mein Leben ist hier schon auf Ewigkeit hin angelegt, und ich bin in Gottes Augen schon jetzt eine neue Kreatur. Jesus hat am Kreuz die Kluft zwischen Gott und mir, zwischen Zeit und Ewigkeit überbrückt. Und immer wieder gibt es diese Lichtmomente, in denen ich sehe: Hier ist Gott. An meiner Seite. Gott sieht mich. Hier handelt Gott.

Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu!

Es gibt viele Versuche, die Ewigkeit zu beschreiben, sie sich auszumalen. Die Künstlerin hat sie in strahlend warmes Gelb getaucht. Doch wie das „Alles neu“ sein wird, ist uns noch verborgen. Johannes beschreibt es so: Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. (Offenbarung 21, 4)

Gottes Versprechen: „Siehe, ich mache alles neu!“ weitet meinen Blick und ermutigt mich, heute zuversichtlich zu leben. Es entlässt mich nicht aus der Verantwortung für mein Leben und die Welt. Aber es befreit mich von dem Druck, alles selbst perfekt machen zu müssen oder zu können. Und es hilft mir, dass ich der Angst vor den Mächtigen dieser Welt und allem Unfassbaren nicht schutzlos ausgeliefert bin.

Weil das letzte Wort noch nicht gesprochen ist – das spricht Gott.

Gott, danke, dass dein Wort Lebenskraft ist.

Danke, dass du deiner Schöpfung die Treue hältst,

obwohl alles anders kam, als du es dir vielleicht gedacht hast.

Im Kleinen wie im Großen. Auch in meinem Leben.

Danke, dass du deine Welt nie aufgegeben hast.

Auch wenn ich es oft nicht sehen kann.

Nichts muss so bleiben wie es ist.

Auch nicht in meinem Leben.

Wenn du sprichst

wird Neues.

Amen.Renate Karnstein

Text von Renate Karnstein, Verlag: www.verlagambirnbach.de

Auch ein Wunsch…

Wir wünschen Ihnen…