Autor: Nicola Henkel

14.03.26 Action-Bibel-Samstag in Gräfrath

Infoveranstaltung am 11.02.2026

Evangelische Kirche veröffentlicht vorläufige Vorschläge für die Zukunft von Kirchen und Gemeindehäusern in Solingen

Im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung hat der Evangelische Kirchenkreis Solingen am 11. Februar vorläufige Vorschläge für die zukünftige Gebäudeplanung vorgelegt. Die Hälfte der heutigen Kirchen und Gemeindehäuser soll bis 2035 in eine alternative Nutzung gegeben werden.

Eine von der Synode im vergangenen Jahr eingesetzte siebenköpfige Arbeitsgruppe hat die Vorschläge unter dem Vorsitz des ehemaligen Solinger Stadtdirektors Hartmut Hoferichter in den letzten Monaten erarbeitet. „Uns ist wichtig, dass wir diesen schwierigen Zukunftsprozess so transparent wie möglich gestalten“, erklärte Superintendentin Dr. Ilka Werner heute im Vorfeld der Informationsveranstaltung, „aber entscheiden muss am Ende die Synode. Ich danke der Arbeitsgruppe für ihre Vorschläge. Sie sind eine wichtige Vorarbeit, mit der unsere Synode nun gut umgehen kann.“

Drei Kategorien

Der jetzt veröffentlichte vorläufige Vorschlag sieht drei Kategorien und einen Sonderfall vor. Vier Kirchen und drei Gemeindezentren stehen auf einer „vorläufigen Positivliste“: Die Arbeitsgruppe schlägt vor, diese über 2035 hinaus weiterzubetreiben. Drei Kirchen und zwei Gemeindezentren wurden von der Arbeitsgruppe in die engere Auswahl für die Positivliste gezogen. Dazu gehört auch ein Sonderfall. Bei diesen Gebäuden besteht noch Klärungsbedarf, welche am Ende auf die Positivliste kommen sollen. Die dritte Kategorie sind diejenigen Gebäude, die mittelfristig nicht mehr kirchlich getragen werden können: Dazu gehören vier Kirchen und vier Gemeindehäuser.

Vorschläge: Langfristig erhalten

Konkret schlägt die Arbeitsgruppe vor, die Evangelische Stadtkirche Ohligs, die Walder Kirche, die Dorper Kirche und die Evangelische Kirche Gräfrath über 2035 hinaus zu behalten. Außerdem sollen auch das Evangelische Gemeindezentrum Höhscheid an der Neuenhofer Straße, das Gemeindezentrum Wittenbergstraße und das Gemeindezentrum Schützenstraße/Ritterstraße längerfristig kirchlich genutzt werden.

Vorschläge: Noch weiterer Klärungsbedarf

Klärungsbedarf sieht die Arbeitsgruppe bei der Christuskirche und dem Gemeindezentrum in Rupelrath sowie bei der Evangelischen Kirche Mangenberg und dem Gemeindehaus Corinthstraße. Einen Sonderfall stellt für die Arbeitsgruppe die Evangelische Stadtkirche Mitte dar, die wegen ihrer zentralen Lage in der Solinger Innenstadt und wegen ihrer jetzt schon vielfältigen Nutzung durch den Evangelischen Kirchenkreis und durch die Stadtgesellschaft von besonderer Bedeutung für die Evangelische Kirche in Solingen ist. Außerdem ist sie das einzige durchgehend barrierefreie evangelische Kirchengebäude in Solingen. Auch bei der Stadtkirche soll geklärt werden, ob sie nach einer konzeptionellen Neuausrichtung auf die Positivliste gehört.

Vorschläge: Keine langfristige Weiternutzung

Gegen eine langfristige Weiternutzung als Kirchengebäude spricht sich die Arbeitsgruppe hinsichtlich der Evangelischen Kirche Merscheid und des benachbarten Gemeindezentrums, der Evangelischen Kirche Widdert, der Evangelischen Kirche Ketzberg mit dem benachbarten Gemeindehaus, des Evangelischen Gemeindezentrums an der Zwinglistraße sowie der Lutherkirche samt dem dazugehörenden Gemeindehaus aus. Zur Lutherkirche hatte bereits die Lutherkirchengemeinde als Eigentümerin angekündigt, das Gebäude nicht über 2030 hinaus als Kirche nutzen zu können.

„Wir haben es auch als den Auftrag der Synode verstanden, dass wir die Gebäude einteilen sollen in solche, bei denen aus unserer Sicht schon weitgehend Klarheit bestehen könnte, und solche bei denen noch weiterer Gesprächsbedarf besteht“, erläutert der Vorsitzende der Arbeitsgruppe, Hartmut Hoferichter: „Wir hoffen, dass das der Synode hilft, in ihrem Planungsprozess weiterzukommen.“

Prognose: Halbierung bis Mitte der 2030er Jahre

Die heute veröffentlichten Vorschläge entsprechen der Prognose, nach der die Evangelische Kirche in Solingen ab der Mitte des kommenden Jahrzehnts aufgrund der Halbierung ihrer Finanzkraft im Vergleich zu 2025 nur noch die Hälfte des aktuellen Gebäudebestands wird besitzen können. Die Zahlen der Mitglieder und der hauptamtlich Mitarbeitenden wird sich voraussichtlich ähnlich entwickeln. „Wir sind aber überzeugt, dass wir dann auch mit weniger Mitteln immer noch zu 100 Prozent Kirche sein werden“, betont Superintendentin Dr. Ilka Werner.

Klimaneutralität aus Verantwortung für Gottes Schöpfung

Außerdem sollen in der Evangelischen Kirche im Rheinland ab 2035 alle Kirchengebäude aus Verantwortung für die Schöpfung klimaneutral betrieben werden. Die entsprechende Sanierung wird erhebliche Investitionen kosten. Mit der gemeinsamen Gebäudeplanung will die Synode sicherstellen, dass die zukünftige evangelische Gebäudelandschaft nach sinnvollen Kriterien wie der Verteilung der Standorte im Stadtgebiet, der funktionalen Ausstattung der Häuser oder der Erreichbarkeit entwickelt wird und sich nicht zufällig und wenig zweckmäßig aus vereinzelten Sparüberlegungen ergibt.

Gut besuchte Infoveranstaltung

Bei der heutigen mit fast 350 Menschen gut besuchten Infoveranstaltungen gab es mehrere Wortbeiträge. Mehrfach wurde dabei der Wunsch geäußert, trotz unterschiedlicher Zukunftsaussichten für die einzelnen Kirchengebäude als Evangelische Kirche in Solingen zusammenzustehen. Diesen Wunsch betonte auch Superintendentin Werner: „Mein Ziel ist es, dass sich am Ende keine Gemeinde als Verliererin oder Gewinnerin fühlt, sondern dass wir alle gemeinsam um die Gebäude trauern, die wir nicht werden halten können.“

Sondersynode am 14. März 2026

Bereits vor einer Woche wurden die Vorschläge bei einer ähnlichen Veranstaltung für Mitglieder gemeindlicher Leitungsgremien erläutert und diskutiert. Die Arbeitsgruppe werde nun die Erkenntnisse der beiden Informationsveranstaltungen auswerten, erläuterte Hartmut Hoferichter die nächsten Schritte. Danach soll die daraufhin eventuell noch einmal veränderte Liste dem Solinger Kreissynodalvorstand übergeben und am 14. März auf einer Sondersynode beraten werden. Ob dann bereits Beschlüsse gefasst werden, ist offen: Die Synode hatte im vergangenen Jahr festgelegt, dass über das zukünftige Gebäudekonzept gründlich beraten und abschließende Beschlüsse bis spätestens Ende 2027 gefasst werden sollen. Superintendentin Werner verweist aber auf die hohe Belastung der Verantwortlichen durch eine zu lange unklare Zukunft von Kirchengebäuden: „Wir brauchen genügend Zeit für eine gründliche Diskussion. Und auch für die gemeinsame Trauer angesichts der anstehenden schmerzhaften Entscheidungen. Wir benötigen aber da, wo es schon möglich ist, auch zügige Entscheidungen, damit wir für die Gebäude, die wir nicht halten werden, rechtzeitig mit unseren Überlegungen zu deren alternativer Zukunft weiterkommen können.“

Quelle: Evangelischer Kirchenkreis Solingen

Ketzberger-Kleinanzeige: Sie wollen mehr selber kochen?

Dann haben wir velleicht etwas für Sie…

Nagelneue und unbenutzte kompakte Kenwood-Küchenmaschine mit viel Zubehör (war Fehlkauf. Neupreis ca. 200 €) aus einer Spende an die Gemeinde abzugeben. Rechnung ist vorhanden. Wir geben diese gern an Interessierte weiter, wenn Sie der Kirchengemeinde Ketzberg wenigstens 100 € spenden. Weitere Infos unter T. 0212 / 59 17 43 (auch AB) oder Nicola.Henkel@ekir.de

Wir suchen…

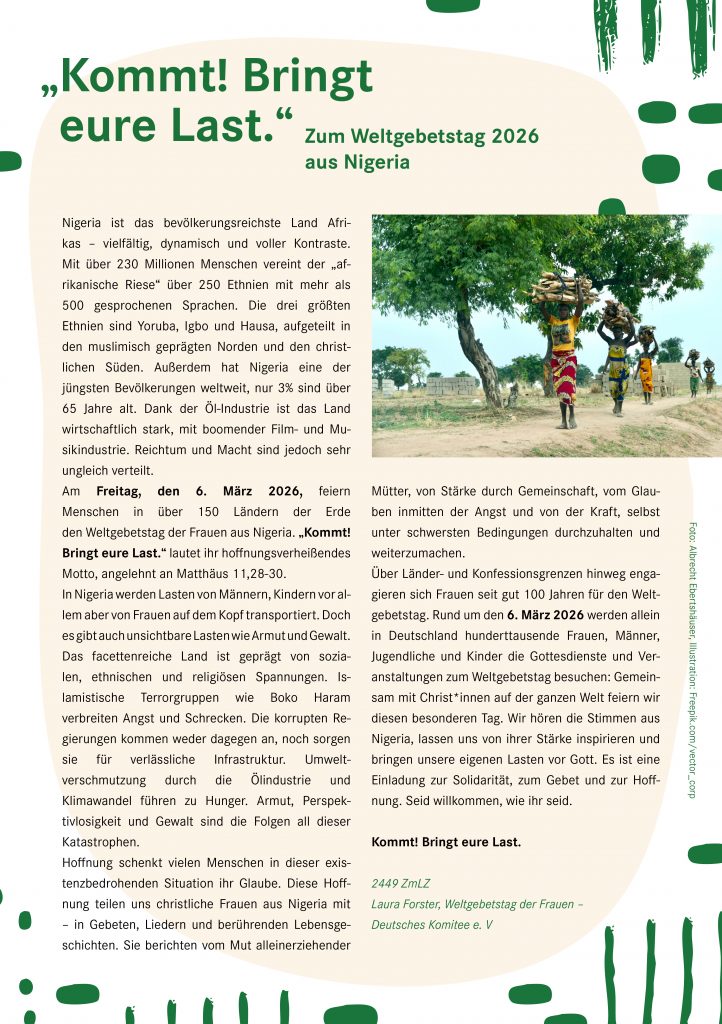

Herzliche Einladung zum Weltgebetstagsgottesdienst!

Ketzberger Kirche – Freitag, 06.03.2026 16 Uhr, anschließend kleiner Imbiss im GZ Tersteegenstraße.

Ökumenisch: Vorbereitungsteam aus den Gemeinden St. Mariä Himmelfahrt, Gräfrath und Ketzberg.

Quelle Bilder/Text: www.gemeindebrief.de

Monatsspruch

Fahrer*in gesucht

Immer noch suchen wir freundliche Menschen, die mobilitätseingeschränkten Personen helfen, zum Gottesdienst oder anderen Gemeindeveranstaltungen zu kommen. Ich würde gern Kontakte herstellen. Aktuell möchte eine Dame von der Gartenstraße gelegentlich geholt werden. Wer kann ehrenamtlich helfen?

Kontakt: Pfarrer Christof Bleckmann

Mobil: 0157 3066 73 01

Tel. 0212-51112

E-Mail: christof.bleckmann@ekir.de

Welche Kirchen und Gemeindehäuser werden zukünftig gebraucht? Infoabend am 11.02.2026 um 19 Uhr

Die Evangelische Kirche in Solingen hat viele Standorte. Zukünftig müssen es weniger werden.

Auf einem Infoabend am 11. Februar 2026 in der Stadtkirche Mitte wird eine erste Vorschlagsliste vorgestellt, welche evangelischen Kirchen und Gemeindehäuser in Solingen eine Zukunft haben sollen. Interessierte Gemeindemitglieder sind herzlich dazu eingeladen.

Welche Kirchengebäude sollen in Solingen eine langfristige Perspektive haben und welche nicht? Diese schwierige Frage steht im Zentrum eines Infoabends am Mittwoch,11. Februar 2026, ab 19 Uhr im Bürgersaal der Stadtkirche Mitte am Fronhof (Kirchplatz 14, 42651 Solingen). Der Infoabend ist für alle interessierten Gemeindemitglieder geöffnet. Im Mittelpunkt des Abends steht die Vorstellung eines Vorschlags, welche evangelischen Gebäude in Solingen über 2035 hinaus gebraucht und kirchlich genutzt werden sollen. Der Vorschlag wurde von einer Arbeitsgruppe unter der Leitung des ehemaligen Solinger Stadtdirektors Hartmut Hoferichter erarbeitet. Bereits eine Woche zuvor, am 4. Februar 2026, werden Mitglieder der Leitungsgremien in Gemeinden und Kirchenkreis über den Vorschlag unterrichtet.

Erst über Bedarfe reden

Die Arbeitsgruppe wurde im November von der Kreissynode eingesetzt und beauftragt. Ab Februar soll diese Vorschlagsliste breit diskutiert werden. Erst in einem nächsten Schritt sollen dann auch finanzielle Aspekte wie die jeweils zu kalkulierenden Sanierungskosten einbezogen werden. „Wir möchten jetzt zuerst darüber reden, welche Gebäude wir abhängig von den kirchlichen Bedarfen vor Ort, von der jeweiligen Lage und der schon vorhandenen funktionalen Ausstattung zukünftig weiternutzen möchten“, betont Superintendentin Dr. Ilka Werner: „Also kurz gesagt: Was brauchen wir wo? Und welche Gebäude bieten uns am besten, was wir brauchen?“ Erst danach solle auch die Frage der jeweiligen Kosten geprüft werden. Natürlich kann es dann noch einmal zu Veränderungen bei der Bewertung der Zukunft der Gebäude kommen.

Ab Mitte der 2030er Jahre nur noch die Hälfte der Gebäude

Aktuell verfügt die Evangelische Kirche in Solingen über 13 aktive Kirchengebäude. Dazu kommen neun Gemeindezentren und Gemeindehäuser. Klar ist: Die Zahl der Gemeindemitglieder geht ebenso zurück wie die Zahl der Mitarbeitenden. Darum werden Gemeinden und Kirchenkreis in Zukunft nur noch einen Teil dieser Gebäude brauchen und bezahlen können. Außerdem hat sich die Evangelische Kirche verpflichtet, über 2035 hinaus kirchliche Gebäude nur noch klimaneutral zu nutzen. Auch die dafür nötigen Sanierungen werden viel Geld kosten. Im Juni 2025 hat die Synode des Evangelischen Kirchenkreises Solingen darum einen Gebäudebedarfsplanungsprozess gestartet. Bis Ende 2027 soll in mehreren Etappen erarbeitet werden, welche Gebäude langfristig genutzt und entsprechend ertüchtigt werden sollen und welche nicht. Als Richtgröße hat die Synode festgelegt, dass 2037 nur noch etwa die Hälfte der aktuell genutzten Gebäudefläche kirchlich gebraucht werden. Nach 2027 sollen dann die zukünftig genutzten Gebäude klimaneutral ertüchtigt werden. Außerdem muss spätestens dann geklärt werden, was mit den nicht mehr für kirchliche Zwecke gebrauchten Gebäuden geschehen soll. Dieser Zeitplan wurde von der Landeskirche für alle Kirchenkreise verbindlich festgelegt.

Info

Infoabend „Zukunft der Gebäude der Evangelischen Kirche in Solingen“

Mittwoch, 11. Februar 2025, 19 Uhr

Stadtkirche Mitte (Kirchplatz 14, 42651 Solingen), Bürgersaal

Aus organisatorischen Gründen wird nach Möglichkeit um eine vorherige Anmeldung bis zum 3. Februar 2026 gebeten: superintendentur@evangelisch-solingen.de. Aber: Wer sich spontan entscheidet, kann trotzdem teilnehmen.

Quelle: Kirchenkreis Solingen

Vielseitige Angebote für Ferienfreizeiten

Vielfältige Angebote an Freizeiten und Ferienfahrten für Kinder und Jugendliche bietet das Heft „Freizeiten & mehr 2026“, präsentiert vom Jugendreferat des Kirchenkreises. Auf 52 Seiten finden Interessierte Angebote in Solingen – und darüber hinaus.

Neben Freizeiten und Ferienfahrten umfasst das Heft vielfältige weitere Angebote der Gemeinden, des Kirchenkreises und des CVJM: Kindergruppen, Gesprächsabende, spezielle Kinder- und Jugendgottesdienste, Chöre und Musikangebote, Jugendcafés und Jugendpartys, außerdem Aktionstage sowie Fortbildungen und wichtige Kontaktadressen. Nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch junge Erwachsene finden extra auf sie zugeschnittene Angebote.

Freizeiten für jede Altersgruppe

Besondere Highlights sind zehn Ferienfreizeiten für junge Menschen oder für die ganze Familie. Gleich zweimal geht es dabei in den Osterferien aufs Wasser: beim „Segelabenteuer“ im niederländischen Friesland (27.03.-01.04.) und bei der „Segelfreizeit“ eine Woche später, ebenfalls in den Niederlanden (07.-11.04.). In den Sommerferien führen Freizeiten nach Schweden (09.08.-23.08.) und nach Dänemark (14.08.-30.08.). In den Herbstferien geht es mit Kindern von 8 bis 12 Jahren an die Mosel (19.10.-23.10.). Übernachtet wird stilecht auf der mittelalterlichen Burg Bischofstein. Das holländische Drenthe ist Ziel einer Familienfreizeit (23.10.-30.10.). Sogar mit ein bisschen Luxus: Für die Entspannung gibt es einen Whirlpool. Bereits Tradition hat die Fahrt nach Taizé (25.10.-01.11.). Dort treffen sich jedes Jahr rund 200.000 junge Menschen, um in ökumenischer Gemeinschaft spirituelle Erfahrungen zu machen.

Erstmals bietet das Jugendreferat eine Freizeit für junge Erwachsene zwischen 18 und 27 Jahren an (11.-20.09.). Es geht in die „dänische Karibik“ nach Bornholm. Das Besondere: Die Teilnehmenden planen die Programmpunkte gemeinsam – von abenteuerlichen Exkursionen bis zum süßen Nichtstun. Die Anreise findet nach Wunsch statt: mit Auto und Fähre, mit dem Zug oder teilweise mit dem Fahrrad.

Angebot für Teamer und ein Jugendkongress

Ein spezielles Angebot gibt es für Teamer. Am Wochenende 28.02.-01.03. geht es um die Organisation von Kinder- und Jugendfreizeiten oder um den Umgang mit Menschen in einem seelischen oder emotionalen Ausnahmezustand. Ein eintägiges Angebot für Menschen von 14 bis 26 Jahre ist ein Jugendkongress am 13.06 in Aachen. Rund 500 junge Leute entwickeln Ideen, wie die Kirche von heute und morgen gestaltet werden kann.

Musik ist Trumpf

Beim „Bandtag Rheinland“ in Solingen am 10.10. erhalten junge Musiker:innen und Solo-Sänger:innen Coachings von erfahrenen Dozent:innen aus der christlichen Popularmusik. Zum Abschluss geben sie mit Projekt-Bands ein öffentliches Konzert in der Lutherkirche. Vor Ostern erarbeiten unter dem Titel „Home to go“ Jugendliche von 13 bis 19 Jahren mit und ohne Instrumentenkenntnisse unter der Leitung von Popkantor Manuel Füsgen das Musikprogramm für den Jugendgottesdienst am Karfreitag (01.04.-03.04.). In den Sommerferien gibt es im Gemeindehaus Ohligs die Musicalwoche „Home to go“ (20.07.-26.07.). Jugendliche von 13 bis 19 Jahren proben mit Profis aus den Bereichen Musik und Theater für ein Musical, das am Abschlusstag auf die Bühne gebracht wird. Junge Leute von 6 bis 23 Jahren üben in den Herbstferien im Hunsrück für ein Singspiel das zunächst in Gottesdiensten im Hunsrück und im November in Solingen aufgeführt wird (17.10.-25.10.).

Vielfalt in den Gemeinden

Weitere Angebote sind Kinderbibeltage in der Stadtkirche am Fronhof (06.03.-08.03.), Action-Bibel-Samstage in Gräfrath (Termine folgen), die Kinder-Kar-Woche in Dorp (30.03.-02.04.) oder der ökumenische Kreuzweg der Jugend am Karfreitag (03.04.). Beim Ferienprogramm „Eine runde Sache“ der Stadtkirchengemeinde und der Gemeinde Gräfrath für Kinder von 6 bis 10 Jahren dreht sich alles um Bälle, Murmeln und Kugelfische (20.07.-24.07.). Rund geht’s auch beim traditionellen Fußball-„Kistencup“ der Gemeinde Ohligs (21.06.).

INFO

Die Broschüre „Freizeiten & Mehr 2026“ gibt es in den evangelischen Jugendhäusern, in Kirchen, Gemeindehäusern und im Evangelischen Verwaltungshaus, Kölner Straße 17. Weitere Informationen hat Jugendreferentin Claudia Wahl (Tel. 0212/287-249,

Mail: wahl@evangelisch-solingen.de).

Das ganze Heft zum Download gibt es hier: https://evjugendsolingen.de/freizeiten-und-mehr-2026

Quelle: Kirchenkreis Solingen